新防火地域は、防火地域と準防火地域の中間的な位置付けとされる、東京都にのみ設けられている地域です。新防火地域で注文住宅を建てるときには、定められた規制に沿う必要があります。そこで家を建てるメリット・デメリットなどを、住まいのアトリエ井上一級建築士事務所所長の井上恵子さんに伺い解説します。

防火地域・準防火地域とは、都市計画法第9条21項において「市街地における火災の危険を防除するために定める地域」とされています。

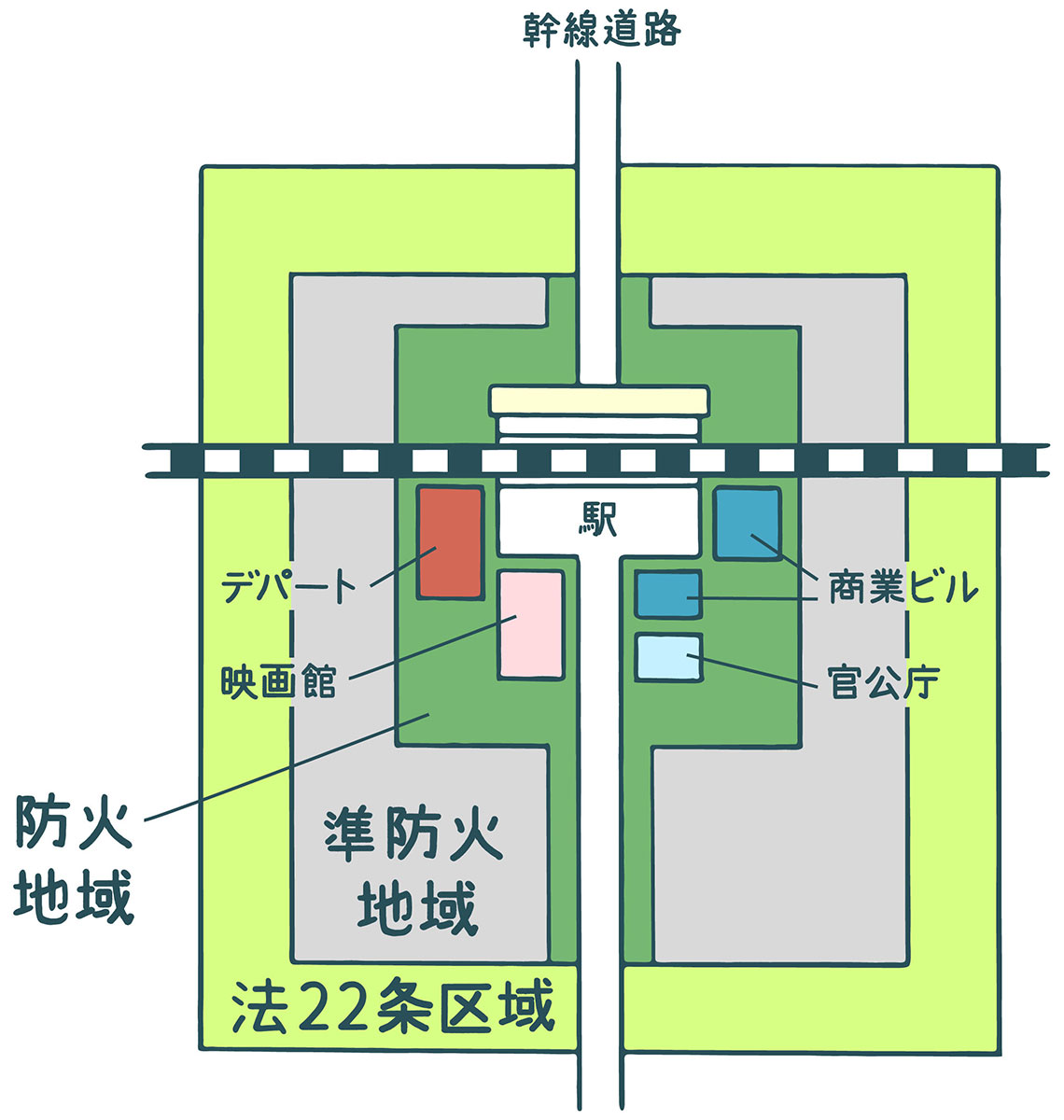

「基本的に防火地域に指定されるのは、主な幹線道路沿いや駅近辺、官公庁があるエリアなど、人が多く集まるところです。その周辺が準防火地域、さらにその周囲は法22条区域とされ、建築物についてさまざまな規制が設けられています」(井上さん/以下同)

新防火地域とは、東京都が東京都建築安全条例に基づき2003年に設けた「新たな防火規制区域」のことで、従来の防火地域と準防火地域の中間的な位置付けです。

防火規制が厳しい順に 防火地域 > 新防火地域 > 準防火地域 となります。

「関東大震災以降、木造住宅が密集するいわゆる『木密地域(もくみつちいき)』の解消は、東京都においてずっと議論され続けてきた課題です。近年、地震の発生確率や地震発生時の火災の広がり予測などもかなり正確にシミュレーションできるようになった結果、解消に向けてより積極的に取り組もうとしていることが、新たな防火規制区域の設定の背景にあると思います」

新防火地域は、防火地域・準防火地域とはどのように違うのでしょうか?

「防火に対する規制がもっとも厳しいのが『防火地域』です。防火地域では、階数が3以上(地階を除く)、または延床面積100m2を超える建築物は、耐火建築物とする必要があります。それ以外の建物も、原則として耐火もしくは準耐火建築物にしなければなりません」

防火地域や準防火地域、耐火構造についてもっと詳しく→

防火地域や準防火地域って何? 家を建てるときの制限をわかりやすく解説

耐火建築物の基礎知識をわかりやすく解説!知って安心!

「準防火地域では、地階を除く階数が2以下もしくは延床面積が500m2以下の建物については、外壁や軒裏に延焼を防ぐ工夫がなされた防火構造の建築物であれば建てられます。

しかし地階を除く階数が3以上、または延床面積500m2を超える場合は、準耐火建築物とする必要があります。さらに地階を除く階数が4以上、もしくは延床面積1500m2以上の建物については、耐火建築物にしなければなりません」

「新防火地域では、準防火地域で許容されていた防火構造の建築物が建てられなくなり、原則としてすべての建築物を準耐火建築物以上にする必要があります。

そのうち地階を除く階数が4以上、または延床面積が500m2を超えるものについては、耐火建築物としなければなりません。」

新防火地域では、原則すべての建築物を準耐火建築物以上、地階を除く階数が4以上、または延床面積が500m2を超えるものについては耐火建築物にしなければならないとわかりました。耐火建築物、準耐火建築物とは、具体的にどのような建物なのでしょうか?

「耐火建築物とは、火災が起こっても周囲に燃え広がらず、人が避難するまでの間は倒壊することなく性能を維持することができるように、主要な構造部(床や壁、柱、梁、屋根など)に耐火性能がある材質のものが施され、かつ外壁の開口部で延焼の恐れがある部分は防火設備(防火戸・防火窓等)を設置した建築物を指します。例えば鉄筋コンクリート造、レンガ造、鉄骨造で鉄骨を耐火被覆したものなどが耐火建築物となります」

「準耐火建築物とは、火災が発生したときでも一定時間を耐え続け、人が避難する時間を確保して延焼を抑制できるように、主要な構造部(床、壁、柱、梁、屋根など)に準耐火性能がある材質のものが施され、かつ外壁の開口部で延焼の恐れがある部分は防火設備(防火戸・防火窓等)を設置した建築物を指します。耐火建築物よりも制限は緩く、木造でも準耐火建築物とすることが可能です」

耐火・準耐火構造と聞くと「RC造や鉄骨造でなくては基準を満たせないのでは?」と思ってしまいがちです。一般的にはRC造や鉄骨造よりも木造住宅のほうがコストを抑えられるため、「できれば木造で建てたい」と考える人も多いでしょう。木造住宅でも耐火・準耐火構造にすることはできるのでしょうか?

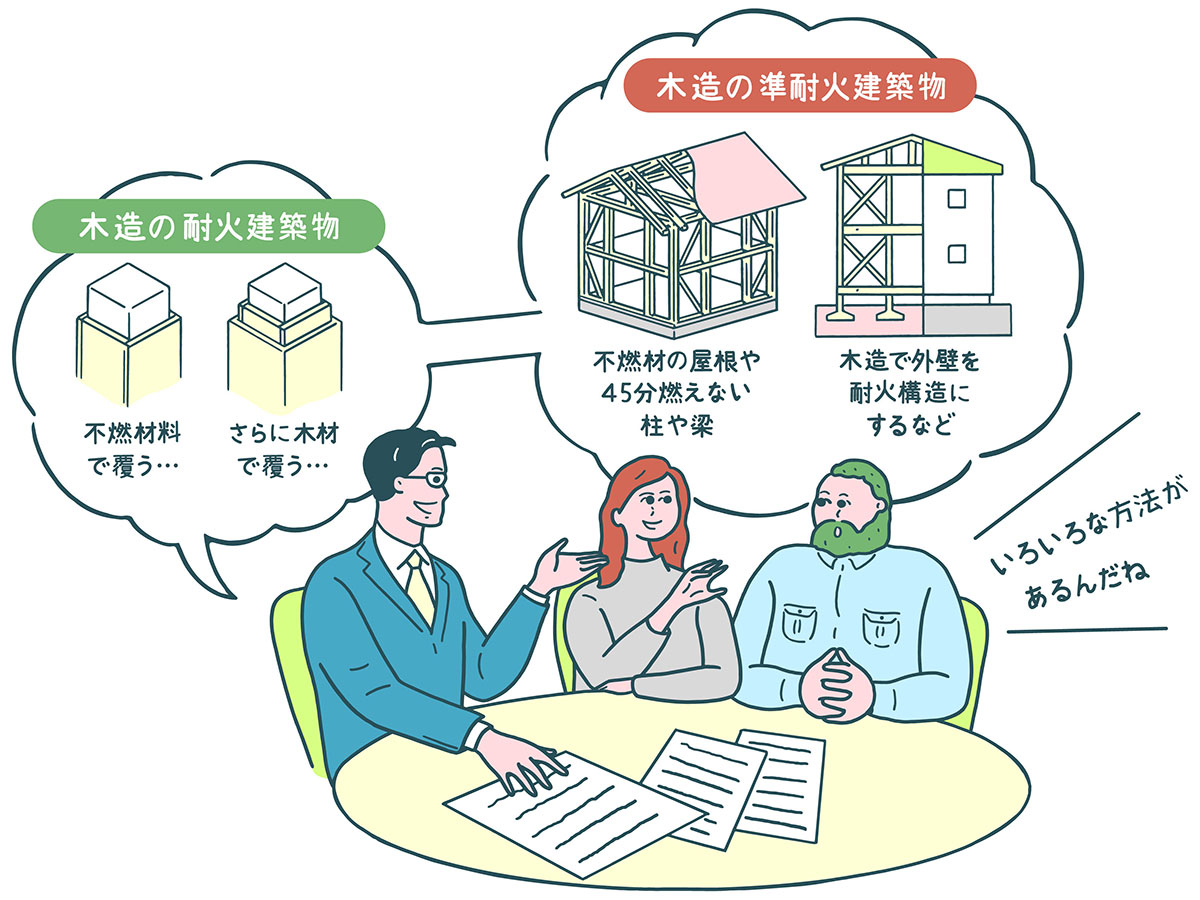

「耐火・準耐火構造の家は、木造でも建てられます。例えば耐火構造は、柱や梁(はり)などの木造の構造部分を耐火性能の高い素材(耐火被覆材)で被覆したり、柱の回りに不燃材などを巻き、さらにその上に木材を巻いて木の質感を感じられるようにする方法もあります。

ただし、木造を耐火構造にすることは、施工の手間などを考慮すると、必ずしもRC造や鉄骨造より安くなるとは限りません。そのため、4階建て以上の建物で耐火構造にする必要がある場合には、現実的には鉄骨造やRC造を選択することが多いのではないかと思います。

対して木造住宅を準耐火構造の家にするのは、耐火構造にするより難易度は下がります。木造準耐火構造にする方法はいくつかありますが、もっとも一般的な方法は、柱や梁(はり)、間仕切り壁や外壁、軒裏などの主要構造部を準耐火構造とする方法です。例えば間仕切り壁は面材のプラスターボードに15ミリ厚のものを使う、もしくは2枚重ねに張る、柱や梁に通常よりも太い材を使う(燃えしろ設計)などが考えられます。柱や梁に燃えしろ設計を採用すると、木の表面が現しになるため木造住宅の雰囲気を損なうこともありません。

もし、もともと鉄筋コンクリート(RC)造の家が良いと思っていた場合、外壁をRC造などの耐火構造として、さらに屋根に20分の燃え抜け防止を施す方法でも準耐火構造になります。この方法であれば、内部は木造で自由につくることが可能です」

木造の場合の準耐火構造と防火構造との違いは下表のとおりです。

| 構造 | 準耐火構造 | 防火構造 |

|---|---|---|

| 外壁(外側) | PB9.5 下地 モルタル15 |

PB9.5 下地 モルタル15 |

| 外壁(内側) | PB15 下地 |

PB9.5 下地 |

| 間仕切り壁 | PB15 下地 |

制限無し |

| 床 | 合板12 PB15 下地 |

制限無し |

| 床直下の天井 | 強化 PB15 下地 |

制限無し |

| 屋根 | コロニアル | コロニアル |

| 屋根直下の天井 | 強化 PB12.5 下地 |

制限無し |

| 階段 | 段板・桁35 下地 桁PB12.5 段裏強化 PB12.5 |

制限無し |

「耐火・準耐火構造の家を木造で建てると、RC造や鉄骨造にするより家の重量が軽くなるため地盤にかかる負担が減り、より簡単な基礎工事で済む可能性もあります。どちらがよりコストカットにつながるかは一概に言えないため、建築会社に相談してみるとよいでしょう」

家を建てる土地が新防火地域かどうかについては、東京都の「新たな防火規制区域の指定区域図」からチェックできます。

「新防火地域に家を建てる場合、準耐火構造や耐火構造にする必要があります。RC造や鉄骨造にしたり、木造なら燃えしろ設計を採用して柱や梁(はり)を太くしたり、外壁に使う材料を考えたりしなければなりません。その分普通の家を建てるよりも費用が高くなったり、好きなデザインを実現できなかったりする可能性もあるでしょう」

そのためこれから家を建てる土地がどのような地域に指定されているのか、建てる家にどういった規制がかかるのかは、必ずチェックしていただきたいです」

防火に対する規制が厳しい新防火地域に家を建てることには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

2019年に建築基準法の一部が改正されたことにより、新防火地域においても耐火建築物・準耐火建築物を建てる場合は建蔽率(建ぺい率=敷地面積に対する建築面積の割合)が10%緩和されます。また角地に該当する場合、建蔽率がさらに10%緩和される場合もあります。ただし建蔽率が80%の地域については、建蔽率緩和の対象とはなりません。

「建ぺい率が緩和されると容積率も増えるので、そのぶん同じ敷地面積でもより広い家を建てられるようになります。ただし敷地ごとに他の要素も含めて検討する必要があります」

「耐火建築物・準耐火建築物に対しては、火災保険の割引も受けられるのもメリットです」

「新防火地域に家を建てるデメリットは、使用できる建材が限られることや施工会社選びにより注意が必要なことです。そのため同じ坪数の家を建てるのであれば、制限がない区域に家を建てるよりも建築費用は高くなる傾向もあります。また場合によっては木造の良さを出しにくくなる、防火戸・防火窓が必要になったり、希望のデザインの家を建てられないこともあるでしょう」

新防火地域に家を建てるときには、どのようなポイントや注意点があるのでしょうか?

新防火地域の多くは木密地域とされていますが、東京都では木密地域でとくに重点的に改善を図るべき地区を「不燃化特区」に指定し、以下のような支援を行っています。

新防火地域であれば必ず不燃化特区に指定されているとは限りませんが、該当する可能性は高いので調べてみるとよいでしょう。

「区によっては、不燃化特区事業として、不燃化建て替えに対する補助金制度を設けています。さらに、長期固定金利住宅ローンの【フラット35】を利用する場合に、当初5年間の借入金利が0.25%引き下げられる【フラット35】地域連携型(地域活性化)を利用できるケースもあります。こちらもあわせて確認してみるとよいでしょう」

| 市区名 | 主な事業 |

|---|---|

| 文京区 | 文京区不燃化推進特定整備事業 |

| 台東区 | 密集住宅市街地整備促進事業 |

| 墨田区 | 不燃建築物建築促進助成金交付事業 |

| 江東区 | 江東区不燃化推進特定整備事業助成 |

| 品川区 | 品川区建築物不燃化促進事業の助成 |

| 目黒区 | 不燃化推進特定整備事業 |

| 大田区 | 不燃化まちづくり助成事業 |

| 世田谷区 | 世田谷区不燃化推進特定整備事業 |

| 中野区 | 中野区不燃化推進特定整備事業 |

| 荒川区 | 不燃化特区整備促進事業助成金(建替・除却) |

| 足立区 | 足立区不燃化促進事業 |

| 葛飾区 | 不燃化特区建替え助成金 |

| 江戸川区 | 江戸川区不燃化特区の区域内における戸建て建替えの助成 |

「耐火構造・準耐火構造の木造住宅を建てる際には、守らなければならない法規制が増え、施工の手間もかかります。そのため、施工会社を選ぶ際には、そういった住宅の建築実績が多く、ノウハウを有した施工会社を選ぶことをおすすめします。ホームページなどで、これまでの建築実績などをよく確認して選びましょう」

「新防火地域に指定されているということは、裏を返せばそこは元々は木造住宅が密集している木密地域であった、ということです。そのためいくら自分が耐火性の高い家を建てても、周囲の状況によっては火災が発生すると燃え広がりやすい地域であるという認識は必要だと思います。

ただし、新防火地域内では、これから建てられる家、建て替えられる家は規制がかかり、どんどん耐火・準耐火構造の家に変わっていくはずです。そうすれば将来的にその地域は、本当に火災に強い地域に生まれ変わる可能性があります。新防火地域内の土地の購入を考えるときには、周囲の家々で現在どの程度建て替えが進んでいるのかなども含めて検討しましょう」

最後にあらためて井上さんに、新防火地域で家を建てるかどうかを検討する際のアドバイスをいただきました。

「普段はどの土地が、どのような防火規制がある地域なのかというのは、意識していない人がほとんどだと思います。しかし、そこが防火地域なのか新防火地域なのか、準防火地域なのかというのは、実際家を建てるときに『どのような家を建てられるのか』に大きく関わってくる問題です。

土地を購入する際、不動産会社からどの地域に該当するのかの説明はあります。しかし、その地域で実際どんな家を建てられるのかを理解していなければ、あとになって『希望のデザインの家を建てられなかった』『想定よりも費用がかかった』となりかねません。土地選びに際しては、ハザードマップとあわせ、どのような防火規制がある地域なのかも必ずチェックしていただきたいと思います」

新防火地域とは、木密地域解消に向け東京都に新たに設けられた防火規制がかけられた地域のこと

新防火地域で家を建てるときには、原則準耐火建築物以上の建物にしなければならない

どのような防火規制がある土地なのかは、どんな家を建てられるかに関わってくるのでよく調べることが大切